TRANSICIÓN POLÍTICA

En términos generales, es todo período de cambio entre dos situaciones políticas estables. En un enfoque más específico, las transiciones políticas que han sido objeto de frecuentes estudios politológicos son: la transición al autoritarismo y la transición a la democracia. La transición al autoritarismo en general se produce como fase de reacción en procesos de democratización de tipo dialéctico, tardío o formas combinadas (ver "proceso de democratización" ). El análisis de casos muestra dos situaciones paradigmáticas: - Sociedades tradicionales, atrasadas respecto de su contexto continental, en las que tomó la forma de un rechazo al incipiente proceso de modernización, vivenciado como alienante de la propia esencia tradicional, y sirvió a la vez como resguardo de antiguos privilegios. Por ejemplo, España y Portugal. - Sociedades más avanzadas en la vía capitalista de la modernización y sometidas a intensas frustraciones históricas (derrotas militares, pérdida de prestigio) y a la falta de canales adecuados de participación política de las masas. Por ejemplo, Alemania e Italia. En esos países, probables revoluciones marxistas fueron bloqueadas por la aparición de regímenes autoritarios corporativos mesiánicos, que en definitiva preservaron intereses dominantes y terminaron en una orgía de sangre y violencia. La transición a la democracia se produce, dentro de los mismos tipos de procesos de democratización ya indicados, por diversos motivos, que se analizan a continuación y que sirven para formular una tipología de estas transiciones. Generalmente suele usarse la expresión transición a la democracia para mencionar el período que va desde las postrimerías de la vigencia del régimen autoritario a la vigencia del régimen democrático; y la expresión transición democrática para el período de consolidación posterior a la vigencia de la democracia. Según Share y Mainwaring hay tres tipos de transición a la democracia: - La transición por colapso, causada por una derrota militar externa, o por una profunda crisis interna, que desacredita totalmente al régimen autoritario y que generalmente produce importantes cambios estructurales y una ruptura de las normas de la autoridad política. La salida democrática es impuesta por el vencedor o responde a una tradición política anterior al período autoritario. Generalmente, las autoridades salientes no tienen, en ese momento, ninguna capacidad de negociación y son juzgadas y condenadas por su actuación. Es el caso de Alemania e Italia en 1945, de Grecia y Portugal en 1974 y de Argentina en 1982-1983. La experiencia histórica muestra que ese "colapso" puede no ser definitivo, y que la élite autoritaria puede recuperar capacidad participativa, aunque generalmente en un nivel sistémico inferior al anterior. Los motivos de esa recuperación son variados: cambios manipulados en el recuerdo público del pasado, que hace factible intentar su relanzamiento político; frustración de las expectativas generadas por la democracia en su fase agonal; necesidad social de reincorporar al juego social normal a los sectores de la élite autoritaria lesionados por el colapso. - La transición por autoexclusión, en la cual la élite autoritaria intenta inicialmente poner límites y controlar el proceso de transición, pero su alta erosión se lo impide y no puede obtener resultados favorables para su salida negociada en la medida deseada, aunque generalmente se plantean cuestionadas medidas de amnistía, que de todos modos aseguran su autoexclusión. Es el caso de Perú (1980), de Bolivia (1979-1980) y de Uruguay (1982-1983). - La transición por transacción, que implica una considerable continuidad de las estructuras, de las élites y de las prácticas políticas. La transición es controlada, efectuada por decisión de la élite autoritaria, quien no solo no es sancionada ni amnistiada sino que conserva (al menos por un tiempo más) participación en el poder en la nueva situación. Es el caso de España y de Brasil. Las transiciones por colapso o por autoexclusión se realizan por necesidad. Las transiciones por transacción se realizan por decisión de la élite autoritaria. Sus motivos pueden ser: verse a sí misma como un interregno restaurador (creer su propia retórica democrática); el desgaste del régimen que aumenta los costo de su mantenimiento y disminuye los de la transición; erosión de la cohesión interna de la élite; desaparición de su legitimación o justificación, tanto si ha cumplido sus objetivos como si no ha podido cumplirlos.

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños (n. Ciudad Serdán, Puebla; 12 de marzo de 1911 - f. Ciudad de México; 15 de julio de 1979) fue unabogado y político mexicano que se desempeñó como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Durante su sexenio se llevaron a cabo, los Juegos Olímpicos de 1968, la firma del Tratado de Tlatelolco, la construcción del Metro de la Ciudad de México, la Copa Mundial de Fútbol de 1970 y la matanza estudiantil de Tlatelolco.

A los 26 años obtuvo el título de derecho por el Colegio del Estado de Puebla (desde 1973, Universidad Autónoma de Puebla), situado en la capital. Desempeñó varios cargos públicos en su división administrativa natal, antes de formar parte en el Congreso Federal, primero como diputado (1943-1946) y después como senador (1946-1952). Secretario (ministro) de Gobernación desde diciembre de 1958 hasta noviembre de 1963, durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos. Llegó a ser considerado uno de los líderes de la facción conservadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Alcanzó la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1964 al ganar en las elecciones que se habían celebrado cinco meses atrás.

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños

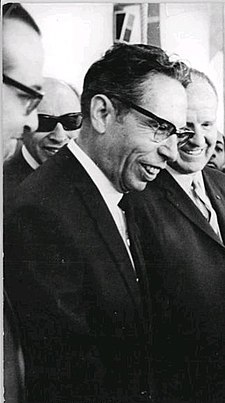

José López Portillo

| José López Portillo | |

|---|---|

| |

José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco (16 de junio de 1920 – 17 de febrero de 2004) fue un abogado y político mexicano elegido como presidente de México entre 1976 y 1982. En su gestión, sucedieron hechos como la concertación y aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país, la primera visita del Papa Juan Pablo II y, en apenas un par de años, el más impresionante crecimiento de la economía nacional en su historia, seguido de una grave caída -la primera en la segunda mitad del siglo XX- debida a una política monetarista 1 y una presunta dilapidación de los recursos públicos2 provenientes principalmente de los excedentes del petróleo.

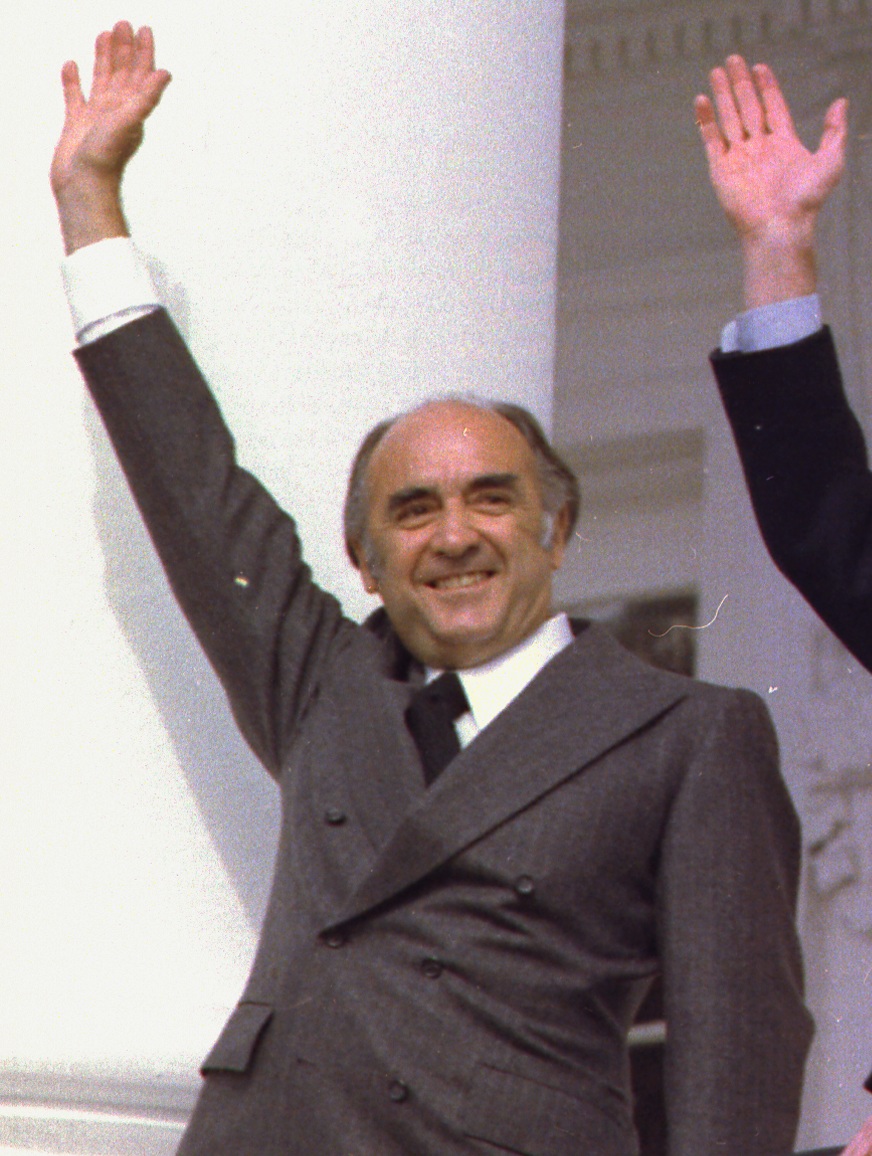

Carlos Salinas de Gortari

| Carlos Salinas de Gortari | |

|---|---|

|

Carlos Salinas de Gortari (n. Ciudad de México; 3 de abril de 1948) es un economista mexicano que ocupó la presidencia de Méxicodel 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994, bajo fuertes acusaciones de fraude electoral. Fue titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid y posteriormente, siendo postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional en 1987, fue electo Presidente de México el 6 de julio de 1988.

Durante su sexenio se darían importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una privatización masiva de empresas estatales incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad de combate a la pobreza, y el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado y diplomáticas con el Vaticano.

Fue el último presidente al que se le asignó una partida presupuestal cuyo gasto no estaba sujeto a comprobación, denominada comúnmente "partida secreta". Sin embargo, en las administraciones subsecuentes a la suya, este tipo de gasto ha sido ejercido en Secretarías de Estado con fundamento en el artículo 74 constitucional.1

Aunque se retirara de la vida pública de su país al finalizar su sexenio, durante los últimos años ha tenido apariciones públicas por invitación de instituciones tanto mexicanas como de otros países. Tal es el caso de sus ponencias dadas en la Universidad de Oxford,2El Centro de Estudios Espinoza Yglesias,3 la Fundación José Ortega y Gasset,4 así como en el marco del Vigésimo Aniversario delInstituto Federal Electoral,5 entre otras. Actualmente el ex presidente se desempeña como consejero ejecutivo del

Grupo Dow Jones y vive con su segunda esposa, Ana Paula Gerard Rivero.

Ernesto Zedillo Ponce de León

Ernesto Zedillo Ponce de León (Ciudad de México; 27 de diciembre de 1951) es un economista y político mexicano. Fue Presidente de México del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000. Actualmente se desempeña como Director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y participa en algunos programas de las Naciones Unidas relacionadas con el financiamiento a los países en vías de desarrollo. También es consejero del grupo PRISA desde el 27 de Noviembre de 2010.

| Ernesto Zedillo Ponce de León | |

|---|---|

|

Vicente Fox

From Wikipedia, the free encyclopedia

Vicente Fox Quesada (Spanish pronunciation: [biˈsente ˈfoks keˈsaða]; born July 2, 1942) is a Mexican former politician who served asPresident of Mexico from 2000 to 2006 and currently serves as co-President of the Centrist Democrat International, an international organization of Christian democratic political parties.[1]

Fox was elected President of Mexico in the 2000 presidential election, a historically significant election that made him the first president elected from an opposition party since Francisco I. Madero in 1910 and the first one in 71 years to defeat, with 42 percent of the vote, the then-dominant Institutional Revolutionary Party (PRI).[2]

After serving as president of Mexico for six years, President Fox returned to his home state of Guanajuato, where he resides with his wife and family. Since leaving the presidency, Vicente Fox has been involved in public speaking and the construction of the Vicente Fox Center of Studies, Library and Museum.[3]

Felipe Calderón Hinojosa

| Felipe Calderón Hinojosa | |

|---|---|

| |

| Actualmente en el cargo | |

| Desde el 1 de diciembre de 2006 | |

| Gabinete de Felipe Calderón | |

| Predecesor | Vicente Fox |

Secretario de Energía de México | |

| 2003 – 2004 | |

| Predecesor | Ernesto Martens |

| Sucesor | Fernando Elizondo Barragán |

| 9 de marzo de 1996 – 1999 | |

| Predecesor | Carlos Castillo Peraza |

| Sucesor | Luis Felipe Bravo Mena |

Datos personales | |

| Nacimiento | 18 de agosto de 1962 (48 años) Morelia, Michoacán |

| Partido | Partido Acción Nacional |

| Cónyuge | Margarita Zavala |

| Profesión | Abogado |

| Alma máter | Escuela Libre de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México Universidad de Harvard |

| Religión | Católica Romana |

| Residencia | Los Pinos, Ciudad de México |

| Sitio web | Presidencia de la República |

| Gabinete | |

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (* Morelia, Michoacán; 18 de agosto de 1962) es un abogado y político mexicano, miembro delPartido Acción Nacional, presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006, electo en los comicios del 2 de julio de 2006.

En su trayectoria ha sido secretario nacional de Acción Juvenil, secretario de estudios y secretario general del Partido Acción Nacional, fue candidato a Gobierno de Michoacan en 1995 quedando detrás de Víctor Manuel Tinoco Rubí del Partido Revolucionario Institucional. Entre 1996 y 1999 fue presidente del Partido Acción Nacional, representante por mayoría en la Asamblea del Distrito Federal, dos veces diputado federal, de 2000 a 2003 fue coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de México.

Fue unos meses director del Banco Nacional de Obras durante 2003 hasta ser nombrado por Vicente Fox como secretario de Energía, cargo en el que permanecería hasta 2004, cuando renuncia por haber sido amonestado públicamente por Fox por hacer actos proselitistas en busca de la presidencia de México. 1 En septiembre de 2007 en Hokkaido, Japón, Felipe Calderón fue nombrado coordinador del G-5.